留学帰りの「暇」と情熱が産んだ宝物

留学を終え、コンクールで成果をあげ、日本では経験できない様々な学びを得たからといって、帰国後すぐに仕事が舞い込む、ということは、ほとんどの人には当てはまらない現実です。

かくいう私も、帰国後は日本の閉鎖的な音楽業界へどうやって足を踏み入れていけばいいのか、その入り口すら見えずに、様々な試行錯誤を繰り返しました。

ただでさえ留学生活の疲れ(留学疲れ、って本当にありますよね!)との戦いもあり、将来への漠然とした不安が、心の中に重たいマーブル模様のように広がっていくようでした。そんな中で、東京の先輩方からかけていただいた「お疲れ様でした」という一言が、どんなにか胸に染みいったことか。今でも鮮明に覚えています。

とはいえ、体力はあり! 36歳ですからね!

職探しと、これからの人生を考えていく時間(しかなかった、つまり暇!笑)を利用して、私は一つの作業に取り組みました。それは、イタリアから持ち帰ってきた大量の資料を、まだ頭がフレッシュなうちに、できるだけ翻訳しておくこと。

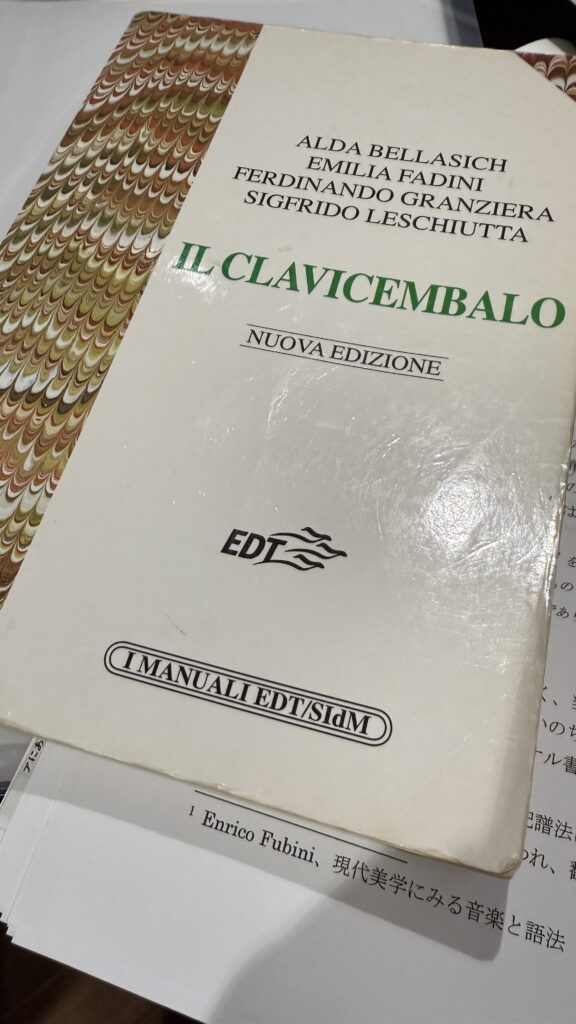

その中で特に力を入れたのが、エミリア・ファディーニ先生が残してくださった 稀少な専門書『IL CLAVICEMBALO』です。

2005年に出版された時点ですぐに購入して、自分の必要なところだけを抜き出して読んでいましたが、きちんと文章にできるほどの時間はなく、このかじり読み状態が気になっていました。

知識の宝庫『IL CLAVICEMBALO』

この本は、初期鍵盤楽器の知識の宝庫です。

- チェンバロ、スピネット、ヴァージナル、クラヴィコード、フォルテピアノの詳細な説明

- 調律法(一般的なものから、フランス、ドイツ、イタリアそれぞれの調律法の違いまで)

- 14世紀から18世紀までの記譜法

- 16世紀から18世紀までの運指法

この専門性の高い内容から、私は現在の活動に特に直結する「記譜法」と「運指法」の部分を抜粋して日本語に訳しました。

20年前の自分との再会

実は最近、ピアノの先生方に運指(指使い)についてお話しする機会が増えてきたこと、また今年はアレッサンドロ・スカルラッティの没後300年ということもあり、初期イタリア作品のレッスンが増えてきたこともあり、久しぶりにこの本を開いています。

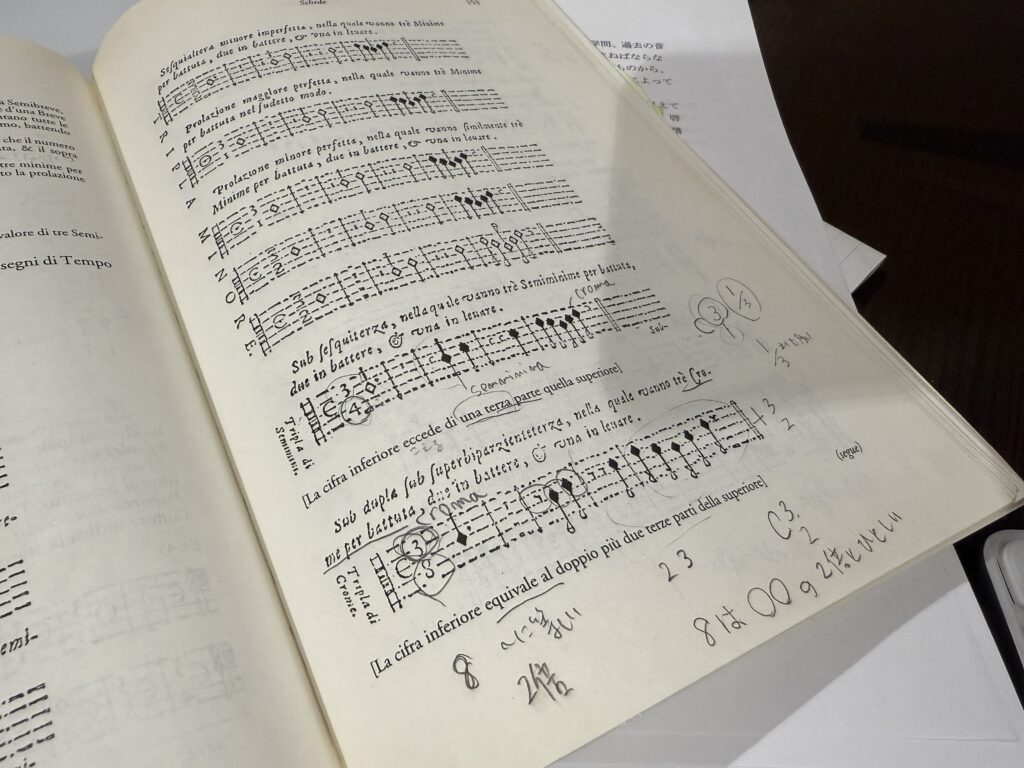

自分の「記憶の確認」という目的で読み返しているのですが……特に下の画像の書き込みは20年ほど前の、たどたどしい訳! 思わず笑ってしまいます。

会話と文章では使う言葉や表現が違うため、当時、本当に苦労したのを思い出しました。今読み返すと、「あら、可愛い!」と呼べるような誤訳もちらほら……。

そう、あの頃は「一生懸命さ」だけが唯一の武器でした(笑)。

あの留学後の「暇」と「不安」の中で、必死に知識を日本語に落とし込んだ経験を懐かしく思いながら、今日も続きを読み進めていこうと思います。文章も書き直したいww