バッハの組曲の終着点:『パルティータ』をめぐる思い出パルティータという意味について

J.S.バッハが「イギリス組曲」「フランス組曲」を経て集大成として書き上げた組曲が『パルティータ』です。

私が中学生の頃、レッスンで「フランス組曲」の楽譜を購入するように言われたのですが、よく確認もせずに「組曲だし、これかな」と「パルティータ」の楽譜を買ってしまった苦い経験があります。

案の定、次回のレッスンで先生に楽譜をお見せすると、「これはもう少し先ね。欲しかったのはフランス組曲よ」と念を押されたのを今でも恥ずかしく、覚えています。

当時の私にとって、そのフランス組曲ですら非常に難しく、バッハの作品の本当の良さを理解することはできませんでした。

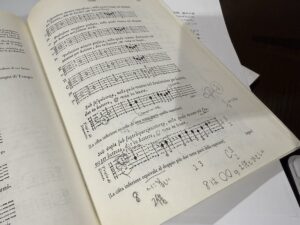

ただレパートリーを増やす、という課題をこなすために、楽譜に書かれた音符を、訳もわからないまま淡々と鍵盤で追っているような状態だった気がします。

私が初めて『パルティータ』を取り掛かったのは、大学院を卒業して一年目、25歳の時でした。

ベラ・シキ先生が来日された際、武蔵野音大の外国人教授宿舎でレッスンをしていただきました。懐かしい思い出です。

しかし、その時も、なぜこの組曲が「パルティータ」という題名なのか、深く考えることはありませんでした。

イタリア語で「パルティータ」は「試合」という意味で使われることが多いため、音楽用語としての語源がなかなか見えず、「はて?」と疑問に感じていました。

その後何年にも渡って、色々と調べていくうちに、その綴りPartitaにある「parte(一部)」という語源を辿ることで、その言葉が持つ世界が広がることに気づかされました。

本日のリールでは、このパルティータの歴史について少しお話ししています。

バッハが、一般的な「組曲 (Suite)」という言葉を使わずに、あえて「パルティータ (Partita)」という言葉を選んだ理由には、新しい創造を好むバッハの横顔が垣間見える気がします。